綾部藩・九鬼氏

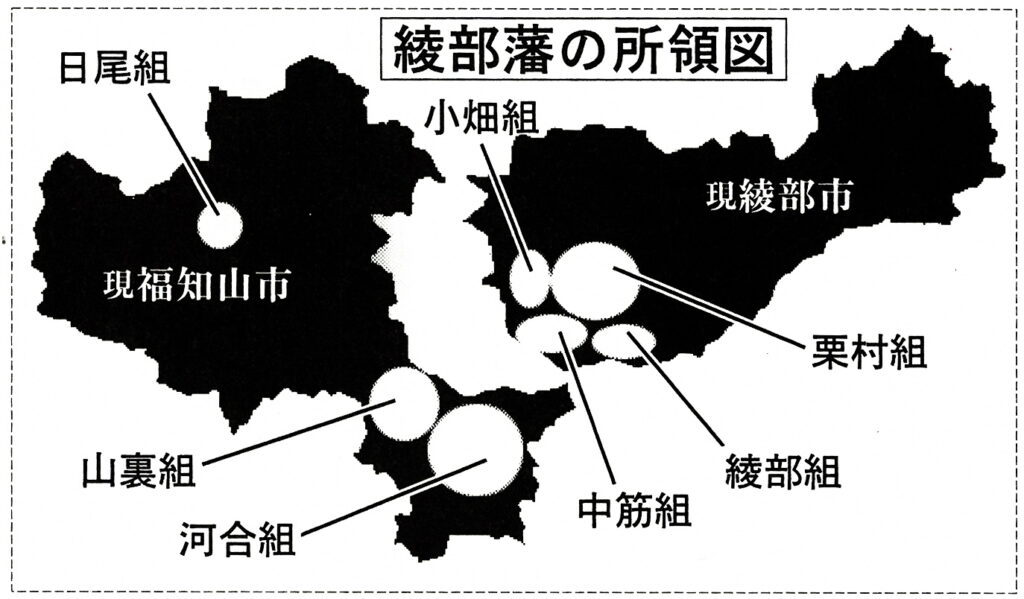

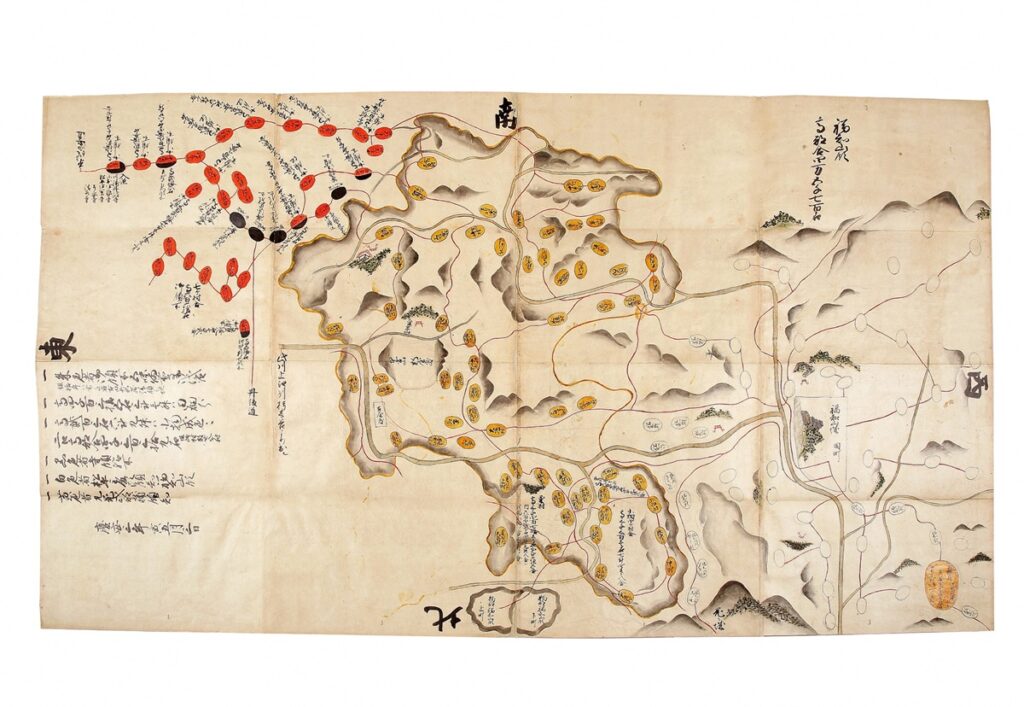

現在の綾部市の市域(総面積347・10平方㌔)は江戸時代、綾部藩や山家藩、藤懸藩、園部藩、柏原藩といった数多くの大名や旗本の所領に細分化されていた。うち、綾部藩2万石の藩主は九鬼氏で、今の綾部市域の中で領地だったのは綾部、中筋両地区と豊里地区などの一部。加えて福知山市の三和町や上六人部地区なども所領し、同市の三岳地区も元々は綾部藩領だった。

綾部藩が成立したのは寛永10年(1633)。隆季を皮切りに幕末の隆備まで10代にわたって九鬼氏は藩主を務めた。

九鬼氏は元々、志摩国(現在の三重県)を拠点にした水軍武将だった。関ケ原の戦いの際には父・嘉隆が西軍、子・守隆が東軍に就いた。その後、家督を継いだ守隆は鳥羽藩(5万6千石)の藩主となった。

しかし守隆の3男・隆季と5男・久隆とが後継者問題で対立。幕府の裁定で久隆の家督相続が認められたが、鳥羽藩を治めることは許されず、久隆は三田藩(現在の兵庫県三田市)へ、隆季は綾部藩へそれぞれ封じられた。この処分には九鬼氏の勢力を抑え込む幕府の意向が働いたと考えられる。

隆季の入部によって生まれた綾部藩の所領地は、丹波国の何鹿と天田2郡の一部。現在の綾部市に当たる何鹿郡での所領地は、綾部村(野田・味方・青野・坪之内、井倉・新宮・寺・田野)▽大嶋村(延・岡・安場・平野・宮・談寺・新庄)▽高津村▽栗村(石原・小貝・福垣・長砂・三宅・今田・館・大畠・上・平田・殿貝)▽中村▽新庄村(石熊・奥新庄・小田)▽鍛冶屋村▽小西村(黒田)―だった。

この8村は更に綾部村が「綾部組」、大嶋村と高津村の2村が「中筋組」、栗村が「栗村組」、中村と新庄村、鍛治屋村、小西村の4村が「小畑組」に分けられ、各組には大庄屋が置かれていた

天田郡での所領地は、大内村▽宮村(岩崎)▽池田村(向池田)▽三俣村▽坂室村▽正後寺村▽堀越村▽上野村▽生野村▽萩原村▽芦淵村▽千束村▽草山村(寺尾)▽中手村▽中嶋村▽大身村▽河合村(加用・下河合・岼・大原・台頭)。うち大身村と河合村は「河合組」、その他は「山裏組」と呼ばれていた。

高津村に接する観音寺村と興村が「中筋組」に入れられた時期もある。一方、現在の福知山市三岳地区の一部に当たる日之尾村と常願寺、新宮村、一ノ宮村から成る「日尾組」も綾部藩だった。

なぜ藩政の中心となる藩邸の置かれた綾部村からかけ離れた所にある「日尾組」が、飛び地としてあてがわれたのだろうか。このことについて綾部史談会で会長を務めた山崎巌氏(故人)はかつて、「単なる石高合わせのため」との見解を示していた

つまり後継者問題後、九鬼氏が鳥羽藩で所領していた5万6千石と同じ石高になるように、三田藩で3万6千石、綾部藩で2万石を確保する必要があった。しかし綾部藩では綾部村を中心にした地域で石高を算定したところ、500石が足りなかった。そこで500石だった「日尾組」が加えられたという。

その後、隆季は「日尾組」を弟の隆重に与え、旗本として分家させた。綾部藩は「2万石」と言われているが、実際は「日尾組」の分を差し引いた「1万9500石」だった。

ちなみに6代藩主の隆祺は、2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」でも重要な登場人物だった老中・田沼意次の4男。隆祺の在任中には一部で領地替えも行われている。

九鬼氏は、寺院や神社に対して厚い保護政策を執っていた。例えば、神宮寺町の隆興寺は隆季が入部以降に創建された寺院。同寺は九鬼氏の菩提寺にもなっており、境内にある奥津城(おくつき)には九鬼氏の歴代当主らの墓石が並ぶ。

藩主10代のうち、初代隆季は延宝6年(1678)に江戸で没し、故郷である鳥羽の常安寺に葬られている。2代隆常、6代隆祺、7代隆郷、8代隆度は隆興寺墓所に葬られており、他の藩主は江戸の心月院に埋葬された。

隆興寺境内には「本興稲荷神社」と「藤山天満宮」の2つの社も祀られている。

本興稲荷は初代隆季が境内地や綾部の守護を願って京都の伏見稲荷神社の祭神を分祀。明治4年の廃藩置県で全国の藩主が東京に集住させられた際、藩邸内に祀られていた稲荷社を藩主の東京移住に際して隆興寺に託し、寺隣の境外に移された。

藤山天満宮は同寺の寺領である藤山(通称・寺山)を守護するために建てられた。2014年には、隆興寺の開山380年を記念して、この2社の改修工事が完了している。また、上野町の若宮神社には隆季を祭った「杵の宮九鬼霊社」もある。

かつて綾部藩だった「綾部組」「中筋組」と「河合組」「山裏組」を結ぶ道路は現在もある。それは、国道173号と府道中山綾部線、府道三俣綾部線で、いずれも峠を境に綾部市と福知山市に市域が分かれている。

現在、国道173号は交通量が多く、幹線道路になっている。一方で中山綾部線の「長宮峠」、三俣綾部線の「木の芽峠」付近の道路の幅員は狭く、大型車両の通行ができないことから、往来も少ない。

※番外編

移住立国あやべホームページより

【ふるさと探訪】綾部藩主に嫁いだ「邦姫」の駕籠

【ふるさと探訪】綾部藩主に嫁いだ「邦姫」の駕籠

【ふるさと探訪】「綾部第一の名水」田町の清水

https://ijurikkoku.com/area/furusato_ayabe14/

あやべ市民新聞on webより

「綾部踊り」踊ってみませんか

保存会 綾部踊りの基本動作を写真で紹介

https://ayabe.city-news.jp/ayabeodori/ayabeodori_top.htm

※付記

【九鬼水軍】

綾部に入部以前の戦国時代、九鬼家は伊勢・志摩(三重県)を拠点とする九鬼水軍として知られた。約390年の歴史を持つ「あやべ太鼓」は九鬼水軍の陣太鼓がルーツとされ、綾部踊りとともに九鬼氏入部とともに綾部にもたらされたとされている。

隆季の祖父である九鬼嘉隆は九鬼水軍を率い、織田信長に仕えて頭角を現し志摩国の統一を果たす。更に伊勢湾から畿内にかけての制海権を担った。特に全国に信者を擁する一大宗教勢力だった大坂本願寺や、毛利輝元に組して瀬戸内海を支配した村上水軍との戦いは有名だ。

第一次木津川口の戦い(1576年)では毛利・村上水軍に敗北したものの、信長の命令で嘉隆が鉄甲船を建造した第二次木津川口の戦い(1578年)で逆転勝利。織田方が制海権を握る決定打となっている。その後、豊臣政権下でも水軍の中枢を担い続け、小田原征伐(1590年)で北条攻めに参戦したほか、朝鮮出兵(文禄の役=1592年)などでも活躍した。

※おまけ

【綾部と織田家の関り】

ちなみに織田家と綾部とのつながりでいうと、現在の綾部市域のうち上林地域を領地とした藤懸氏も密接な関係がある。

諸説あるものの各種の史料によると、藤懸永勝は弘治3年(1557)、尾張国・奥田城1万3千石の城主・織田永継(信長と従兄)の長男として生を受け、信長に小姓として仕えたのち信長の妹・市に従って近江・浅井家へ。浅井家滅亡後は市と3姉妹(茶々、初、江)を信長の元に届けて帰参した。

その後、秀吉の養子となった信長の4男の傳役として秀吉に仕え、賤ケ岳や朝鮮へも従軍。関ケ原では大坂方に属し、敗戦によって減俸・知行替えで丹波国・上林荘へ。家康に仕えて直参旗本となっている。藤懸家はこのあと、明治維新まで上林の殿様として過ごした。

お問い合わせ

お問い合わせ